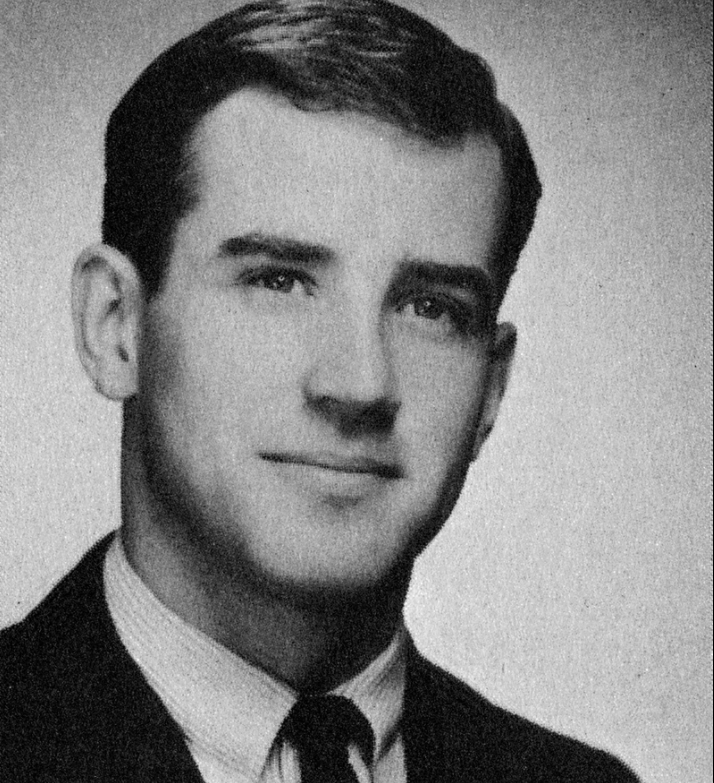

1942년생 조 바이든은 올해로 78세. 80을 목전에 둔 미 최고령의 대통령 당선자다.

1972년 약관 29살의 나이에 델라웨어에서 최연소 연방 상원의원에 당선돼 부통령에 오른 35년간 연방 상원의원이었으며, 오바마 행정부에서 8년간 부통령직을 수행한 최고의 정치 엘리트 인생을 살아왔지만 그의 엘리트 정치인생 이면에는 가슴 아픈 슬픈 가족사가 있다.

그가 최연소 연방 상원의원에 당선된 지 한 달만인 1972년 12월 18일 그는 크리스마스 트리를 사러 가던 부인과 딸을 교통사고로 먼저 보내는 그의 인생 최대의 비극을 겪게 된다.

이 교통사고로 부인과 딸은 사망했고, 두 아들은 중상을 입었다.

이 충격으로 실의에 빠진 바이든은 연방 상원의원직을 포기할 생각까지 하게됐다. 이때 충격을 두고 바이든은 “가족을 잃고 자살하는 사람들이 이해됐다”고 했다. 그는 의원직을 포기하겠다고 했다.

그러나 당시 민주당 지도부와 주위의 만류로 가까스로 중태에 놓인 아들들의 병실에서 1973년 상원의원 선서를 하고 최연소 연방 상원의원에 오르게 된다. 하지만, 바이든이 실제 상원의원직을 수행하기까지는 1년이 넘게 걸렸다.

홀로 된 그는 살아남은 두 아들을 보살피기 위해 연방 상원의원으로서 워싱턴에 머무는 대신 120마일 떨어진 델라웨어집을 왕복 4시간씩 앰트랙 열차로 통근을 했다.

‘앰트랙 조’란 그의 별명 뒤에 그의 비극적인 가족사가 있었던 것.

그의 앰트랙 통근은 2009년 부통령에 당선되면서 막을 내렸다. 무려 36년간 델라웨어와 워싱턴 DC를 앰트랙 열차로 출퇴근하던 바이든은 부통령에게 제공되는 방탄차량을 받고 나서야 끝나게 된다.

바이든이 부통령 경력을 앞세워 대통령 후보 경선에 나서기 위해 대선을 준비하던 2015년 바이든은 아들을 먼저 보내는 아픔을 겪는다.

바이든이 부통령 경력을 앞세워 대통령 후보 경선에 나서기 위해 대선을 준비하던 2015년 바이든은 아들을 먼저 보내는 아픔을 겪는다.

델라웨어 주 검찰총장을 지낸 장남 보 바이든(당시 46세)이 뇌암으로 사망한 것. 장남을 먼저 보낸 바이든은 결국 대선 출마를 포기했다.

대선기간 중 스캔들이 터져 아버지 바이든을 위기로 몰아넣은 차남 헌터 바이든도 현재 뇌질환을 앓고 있다.

1972년 교통사고의 후유증인 것으로 알려졌다.

아일랜드계 이민자 부모에게서 태어난 바이든은 노동자였던 아버지 밑에서 자라면서 노동계층의 고충을 누구보다도 잘 이해하는 정치인으로 꼽힌다.

바이든이 어린시절 사업이 기울어 아버지는 보일러 청소공, 중고차 판매원 등으로 일하면서 바이든의 집안 형편을 넉넉지 않았다. 고교시절 학비를 벌기 위해 창문을 닦고 잔디깎는 아르바이트도 했다.

말더음이 심해 친구들의 놀림도 많이 받은 것으로 알려졌다.

바이든은 1977년 현재의 질 트레이스 제이컵스와 재혼해 딸 하나를 두고 있다.

바이든은 대선 기간 내내 슬리피 조, 지루한 조 등으로 트럼프 대통령에게 조롱당하며 존재감이 부족하다는 지적을 받아왔지만 연방 상원의원 시절 상원의 대표적인 거물 중 한 사람이었다.

특히 그는 외교위원회와 법사위원회에서 활동하며, 외교, 국방, 법률 분야의 전문가로 명성을 떨쳤으며, 2007년에는 상원 외교위원장을 지냈다.

또, 오바마 대통령 시절, 바이든과 오바마는 최고의 조합이라는 찬사를 받으며 두 사람의 브로맨스가 화제가 되기도 했고, 정치경력이 일천했던 오바마의 뒤에서 조정과 협상을 도맡아해 오바마 대통령으로 부터 최고의 부통령이라는 찬사를 받았다.

오바마 대통령은 퇴임 직전 바이든 당시 부통령에게 대통령 특별 자유훈장을 수여했다. 이 훈장을 받은 대통령은 로널드 레이건 대통령이 유일하며, 부통령 중에서는 바이든이 유일하다.

<김치형 기자>