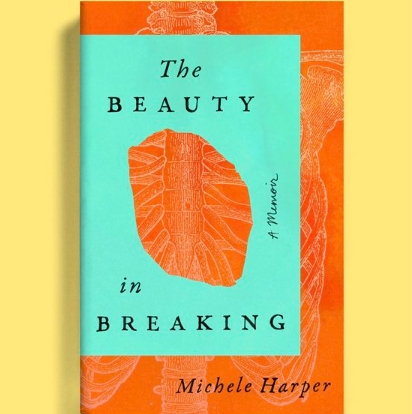

미국의 흑인 여성 의사인 미셸 하퍼에게 응급실은 단순히 다른 이들을 치료하는 곳이 아니다.

이 책 ‘부서져도 살아갈 우리는’는 응급실에서 봉사하는 삶이 어떻게 자신을 치유했는지 보여준다. 응급실에서 마주한 온갖 고통 속에 놓인 환자들은 이 세상에 태어났다면 누구나 ‘망가진 존재’라는 사실과 하퍼의 삶처럼 누구든 특별한 이유 없이 신체적, 정신적, 정서적으로 학대당할 수 있다는 사실을 깨닫게 했다. 그리고 무엇보다 그럼에도 계속 살아가야 한다는 것을 알게 해줬다.

“내게는 특별한 능력이 없다. 죽음을 다루는 방법도 다른 사람들만큼이나 모른다. 그저 아수라장인 병원 응급실에서 하루하루를 버티며 노예가 됐다가 구원자가 됐다가 이따금 저승사자가 된다. 나는 대개 죽음을 막기 위해 일한다. 성공한다면 환자를 다시 세상으로 내보내지만, 실패하면 환자가 세상을 뜰 때 그 옆을 지킨다.”

책에서 하퍼는 직업 의료인으로서의 혼란과 어려움을 고스란히 고백한다. 사망진단을 내리진 않았지만 숨이 멎은 게 분명한 환자에게 소생술을 감행할지, 의료진을 성추행한 전과가 있는 환자를 치료해줘야 하는지에 대한 고민이 담겨있다.

이 모든 고민과 혼란 앞에서 하퍼는 의사가 되기로 결심했을 때 자신과 맺은 계약만 보기로 한다. 바로 “첫째, 환자에게 해를 끼치지 않는다. 둘째, 환자를 치료한다”는 것이다.