지난해 우리나라 출생아 수가 사상 처음 25만명 밑으로 떨어졌다. 합계 출산율은 0.78명로, 경제협력개발기구(OECD) 평균의 절반을 밑돌았다. 최근 서울 한복판 일부 학교들도 폐교 절차에 돌입하는 가운데, 급격한 인구 자연감소가 현실화하고 있다.

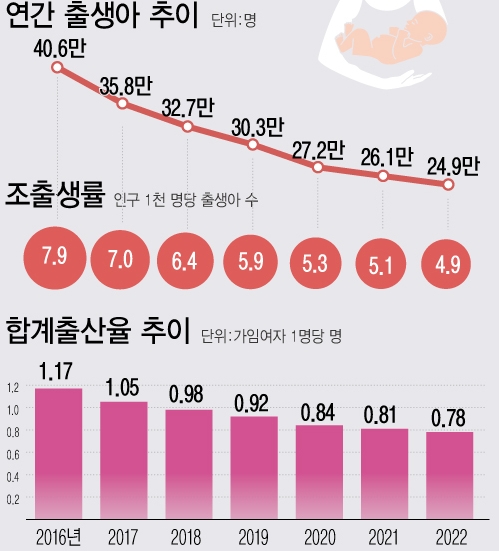

23일 통계청이 발표한 ‘2022년 출생.사망통계(잠정)’에 따르면 지난해 출생아 수는 전년(26만6000명)보다 4.4%(1만1500명) 줄어든 24만9000명으로 집계됐다.

연간 출생아 수가 25만명을 넘지 못한 것은 이번이 처음이다. 2012년 48만명을 넘던 출생아 수는 2015년 이후 연속해 줄기 시작하더니 10년 만에 반토막 났다.

여성 1명이 평생 낳을 것으로 예상되는 평균 출생아 수인 합계출산율은 0.78명을 기록했다. 2018년 처음으로 1명(0.98명) 밑으로 떨어진 뒤 4년 만에 0.2명이 더 줄어든 셈이다.

이는 2020년 기준 경제협력개발기구(OECD)의 평균인 1.59명의 절반에도 못 미치는 수준이다. 38개 회원국 중 부동의 꼴찌인 동시에 합계출산율이 1명을 밑도는 유일한 나라다.

지난해 출산한 엄마의 연령은 33.5세로 전년보다 0.2세 늘었다. 갈수록 아이를 늦게 낳게 되면서 첫째아 평균 출산연령은 33.0세, 둘째아는 34.2세, 셋째아는 35.6세로 전년보다 높아졌다.

이런 가운데 학령인구(초등학교에서 대학교 취학연령인 6~21살 사이의 인구)도 꾸준히 감소해 전국 곳곳 학교들의 폐교 소식이 이어지고 있다. 이는 인구가 많은 서울도 예외가 아니다. 서울 도봉구의 도봉고는 이달 인근 학교로 통폐합되면서 서울 일반계 고교로는 최초로 폐교된다. 서울 광진구의 화양초등학교는 개교 40년 만인 오는 3월1일 폐교를 앞두고 있다.

현재 추세라면 올해 합계 출산율은 중위 장래인구추계전망인 0.73명에 근접할 것으로 통계청은 보고 있다.

저출산과 고령화가 가속화하면서 우리나라 인구는 2020년 자연감소로 접어든 후 3년 연속 감소 추세다.

지난해에만 12만3800명이 자연감소했는데, 이는 1년 전(5만7100명)보다 2배 넘게 감소한 수치다. 통계청은 코로나19로 인한 사망이 줄어들어도 장기적으로 보면 고령화와 출생아 감소로 인해 인구가 계속해 자연감소할 것으로 예측한다.

정부는 지난 2006년부터 지난해까지 16년간 280여조원의 저출산 대응 예산을 투입했으나 출생아 수 감소를 막지는 못했다. 윤석열 정부는 부모급여, 육아휴직 기간 연장 등 단기적 대책을 내놨지만 중장기적 해결책은 요원한 상황이다.

전문가들은 가족형성기에 돌입하는 세대에 대한 선제적 정책지원이 필요하며, 결혼과 출산을 장려·계도하기보다는 합리적 선택이 되도록 지원해야 한다고 말한다.

최슬기 한국개발연구원(KDI) 국제정책대학원 교수는 전날 진행된 ‘1차 미래와 인구전략포럼’에서 “대다수 청년에게 결혼과 출산은 절대적 규범이 아닌 선택의 문제”라며 “정부가 나서서 결혼과 출산을 장려하고 계도하기보다는 자녀를 갖는 것이 개인의 합리적인 선택이 될 수 있도록 제도 개선과 실질적 지원에 초점을 맞춰야 한다”고 주문했다.

유계숙 경희대 아동가족학 교수는 “저출산은 주요 현안에 밀려 발등에 불이 떨어진 심각한 상황이다. 여기에 고용, 주거, 사교육비 증가가 맞물려 결혼과 출산은 비용과 직결되는 문제로 여겨지고 있다”고 지적했다.

그러면서 “노인정책, 1인 가구 정책보다도 청년들의 가족형성기를 보호할 수 있는 정책들이 우선돼야 한다. 보육 지원과 부모수당 등 모두 중요하지만 지금 저출산 문제에 집중하지 않으면 다음 세대는 (고령인구를) 부담할 수 없는 수준에 이른다”고 덧붙였다.