토마스 에디슨은 전구를 만들기까지 천 번 넘게 실패했다. 그리고 ‘나는 실패한 것이 아니다. 단지 작동하지 않는 방법을 천 번 찾아냈을 뿐이다.’ 라고 했다.

실패는 잘못이 아니라 발견의 과정일 뿐이다. 어떤 실패는 무능의 결과겠지만, 어떤 실패는 용기의 결과이기도 하다. 이러한 철학을 제도화한 것이 ‘실패 연구소’다. 여기서는 성공의 비결이 아니라 실패의 이유를 연구한다.

실리콘밸리에는 ‘Fail fast, learn faster(실패를 서두르고, 배움을 더 서두르라)’ 라는 말이 있다. ‘빨리 넘어져야 다시 세우는 법을 빨리 배운다’는 얘기다. 같은 맥락으로 ‘FailCon’이라는 컨퍼런스에서는 스타트업 창업자들이 서로 실패담을 나눈다.

스웨덴에는 코카콜라의 블랙커피, 구글 글래스, 뉴턴의 사과 같은 거대 기업들의 실패작을 전시하는 ‘실패 박물관’도 있다. 이러한 것들은 모두 실패를 기억함으로써 진정한 혁신이 수많은 시행착오 끝에 탄생한다는 것을 알려고 하는 노력들이다.

노벨상 수상자들의 연구 과정이 이것들을 증명한다. 페니실린을 발견한 플레밍은 실수로 오염된 배양접시에서 인류를 구하는 항생제를 발견할 수 있었고, 2010년 노벨 물리학상을 받은 연구자들도 그래핀을 발견하기까지 수많은 실험 실패를 거듭했다고 했다. 이들은 한결같이 자신의 성공이 ‘99%의 실패와 1%의 우연’이었다고 고백한다.

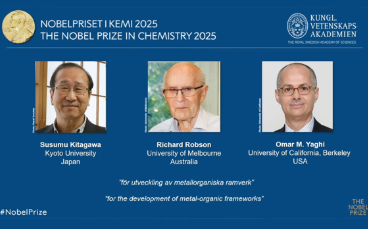

일본은 20세기 초부터 과학적 발전은 최소 수십 년에서 100년에 이르는 누적된 결과에서 나온다는 ‘100년 연구’ 철학으로 기초과학 연구를 지원하고, 중간에 실패해도 흔들리지 않는 환경을 제공해 왔다. 아울러 실패를 감추기보다는 교훈을 얻어 지식으로 축적하는 시스템을 구축했다. 그 결과, 2000년대 이후 과학 분야에서 연속적인 노벨상 수상이 이어지고 있는 거다.

반면 한국 사회는 실패에 지나치게 가혹하다. 한 번의 사업 실패는 재기 불능의 낙인이 되고, 입시 실패는 인생의 실패로 치부된다. 이러한 실패 불관용 문화는 한국의 혁신 역량을 근본적으로 제약하게 된다. 물론 한국도 KAIST에서 실패연구소를 세워 실패 경험을 공유하고 긍정적인 인식을 확산하여 새로운 도전을 독려하고 있기는 하다.

하지만 문제는 정책에 있다. 언제나 ‘성공률’로 평가되고 실패를 학습의 기회가 아닌 문책의 대상으로 본다. 한국의 정책은 준비 미흡, 이념 편향 등으로 실패를 반복하고, 정책 실패 시 책임 추궁에만 급급해 실패로부터 교훈을 얻고 제도를 개선하는 학습 과정이 없다.

R&D 투자만 봐도 GDP 대비 세계 최상위 수준이지만 정작 도전적인 연구보다는 성공 가능성이 높은 안전한 프로젝트에 지원이 집중되고 단기성과와 성과지표에만 매달린다. 이런 시스템 속에서는 에디슨도, 젊은 과학자도, 그 누구도 살아남기 어려운 거다.

혁신에는 ‘실패할 권리’가 필수적이다. 연구자든, 창업가든, 공무원이든 그 누구에게나 새로운 정책을 시도하다 실패할 권리가 보장되어야 한다. 실패를 당당히 말할 수 있고, 실패로부터 배울 수 있으며, 실패 후에도 재도전할 수 있는 그런 시스템 말이다.

핵심 연구를 시작해 노벨 과학상을 받기까지 평균 30년 이상이 걸린다고 한다. 기나긴 여정이다. 그런데도 이러한 점들을 간과한 채 그저 노벨상만 기대한다는 건 우스운 일이다.

더 이상 매년 노벨상 시즌이 되면 속앓이를 하고 부러움과 자조 속에 갇히지 않으려면 개인의 도전뿐 아니라 국가 정책 영역에서도 실패를 처벌의 대상이 아닌 ‘축적된 지식’이자 ‘다음 성공의 발판’으로 여기는 문화적, 제도적 혁신이 절실하다고 본다.

오래 전 이미 전 세계 과학자들은 이러한 문제의식을 깨닫고 실패를 공유해서 배우자고 ‘세계 실패의 날’도 만들었다. 불확실하고 위험해도 먼저 나서는 ‘퍼스트 펭귄(first penguin)’이 결국 세상을 바꾸는 법이다. 지난 10월 13일이 실패의 날이었다.