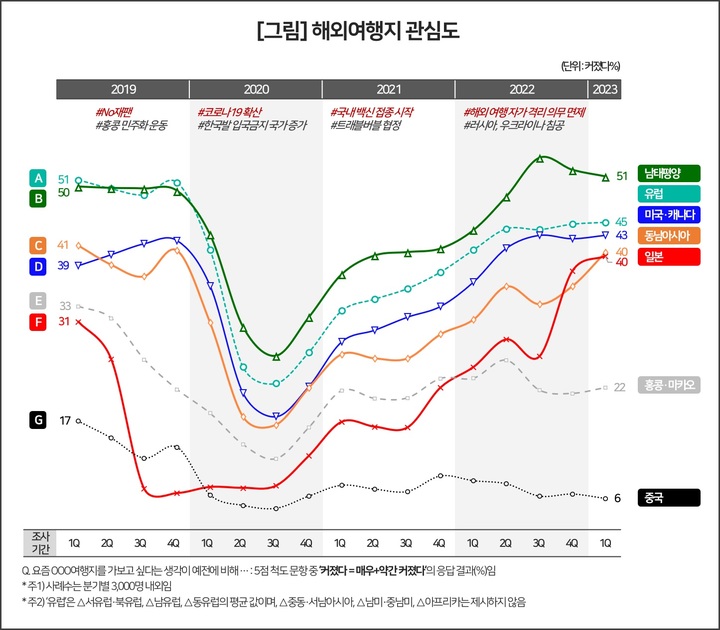

국내 여행시장에 ‘노재팬’이 사라지고 ‘노차이나’가 등장했다.

리서치 전문기관 컨슈머인사이트가 25일 공개한 ‘주례 여행행태 및 계획조사'(매주 500명, 연간 2만6000명)에 따르면 일본 여행 관심도는 ‘일본상품 불매 운동’ 이전인 2019년 1분기에 비해 30% 증가했다. 반면 중국 여행 관심도는 같은 기간 3분의1 수준으로 떨어졌다.

이번 조사에는 코로나 전후 급격한 추이 변화를 비교하기 위해 컨슈머인사이트가 개발한 ‘코로나여행지수(TCI)’가 적용됐다. TCI는 코로나 발생 전인 2019년과 현재의 차이를 수치화한 것으로, 이 기간의 변화 정도를 직관적으로 보여준다. 100보다 숫자가 크면 증가를, 작으면 감소를 뜻한다.

조사 대상 여행지는 10개 권역으로, ▲일본 ▲중국 ▲홍콩∙마카오 ▲동남아시아 ▲중동∙서남아시아 ▲미국·캐나다 ▲남미·중남미 ▲유럽(서·북유럽, 동유럽, 남유럽) ▲남태평양(호주∙뉴질랜드∙괌∙사이판 등) ▲아프리카다.

올해 1분기 조사에서 해외여행 권역별 관심도는 남태평양이 51%로 가장 높았다. ‘그곳에 가보고 싶다는 생각’이 예전에 비해 ‘매우+약간 커졌다’고 응답한 비율이 2명 중 1명꼴인 셈이다.

그 다음은 유럽(45%), 미국∙캐나다(43%), 동남아시아(40%), 일본(40%) 순으로 대부분 코로나 발생 전인 2019년 1분기 수준을 회복했다.

특히 일본은 2019년 1분기(31%) 대비 증가폭(+9%p)에서 다른 지역을 압도했다. 반면 홍콩∙마카오(22%)는 3분의2 수준 회복에 그쳤고, 중국(6%)은 3분의1 수준에서 반등의 기미가 없었다.

여행코로나지수(TCI)를 적용하면 코로나 전인 2019년 1분기와 올해 1분기 변화 수준이 좀 더 구체적으로 드러난다.

10개 권역 중 여행지 관심도 TCI는 일본이 130으로 가장 높았다. 일본 여행 관심도가 코로나 전 31%에서 코로나 후 40%로 높아져 1.3배(+30%)가 됐음을 뜻한다. 같은 기간 미국∙캐나다(111), 남태평양(103), 동남아(98), 유럽(88)의 TCI와 비교해도 일본의 관심도 상승 폭은 독보적이다.

반면 중화권은 가장 부진했다. 특히 중국의 TCI는 37로 가장 낮았다. 이는 중국 여행 관심도가 코로나 전의 3분의1 정도로 쪼그라들었다는 뜻이다.

컨슈머인사이트는 “사드 갈등, 홍콩 민주화 운동 탄압, 코로나 발원지라는 인식에 중국의 폐쇄적 정책이 더해진 결과”라고 해석했다.

한국인이 비교적 쉽게 다녀오던 여행지인 홍콩·마카오의 TCI도 66으로, 더딘 회복세를 보였다. 이 또한 홍콩 민주화 운동 실패 이후의 급격한 중국화에 대한 거부감 때문으로 해석됐다.

지리적 접근성이 떨어지고 여행 인프라 회복도 늦은 지역인 남미∙중남미(77), 중동∙서남아시아(70), 아프리카(67)의 TCI도 아직 상당히 낮았다.

컨슈머인사이트는 “가장 가까운 해외여행지임에도 일본과 중국을 가보고 싶은 마음이 극과 극으로 갈리고 있다”며 “‘노 재팬’은 단기간에 일본 여행 관심도를 4분의1 토막 냈으나 최근 급반등해 보이콧의 효과가 한시적임을 보여 줬고, 중국은 정반대”라고 분석했다.

이어 “사드 반대, 홍콩 민주화 운동 탄압, 코로나 발생, 패권주의와 폐쇄적 정책이 맞물려 반중 분위기가 크게 확산됐다”며 “그 결과 ‘노 재팬’이 사라진 대신 ‘노 차이나’라 부를 만한 현상이 나타났다”고 했다.