이제 8월의 시작이다. 여름의 끝자락으로 많은 식물들이 씨앗을 맺고 수확하는 시기와 맞물리는 8월은 전 세계적으로 이상기후 현상이 빈번하게 발생하는 시기이기도 하다. 이러한 기후 변화는 농업 생산에 직접적인 영향을 미치게 되고 특정 작물 종의 멸종 위협을 가중시킬 수도 있어서 종자 보관에 각별한 주의를 요하게 된다.

이미 오래 전 이를 예견하고 작물품종에 생애를 건 사람이 있었다. 옛 소련 육종학자 바빌로프다. 20세기 초 기근을 막기 위한 실마리를 찾기 위해 세계 곳곳에서 수천, 수만의 씨앗을 수집해 시드뱅크(Seed Bank:종자은행)을 만들어 보관한 바빌로프는 115차례에 걸쳐 5대륙 탐사에 나섰다. 그가 만든 시드뱅크가 자신의 이름을 딴 바빌로프 연구소다.

하지만 1930년 대에 대기근이 닥치면서 인민들의 삶이 피폐해지자 스탈린은 바빌로프를 정치적 희생양으로 삼았다. 인민의 고통을 외면한 채 세계 유람이나 다니며 소련의 농업을 망친 간첩혐의로 투옥되고 총살형을 선고 받았다. 이에 수많은 과학자들의 탄원으로 죽음은 간신히 면했지만 수용소에 갇혀 지내다가 굶주림으로 생을 마감했다.

그러던 중 제2차 세계대전이 한창이던 1941년 9월, 독일이 레닌그라드를 완전 포위했다. 거의 2년 반이나 외부와의 모든 접촉이 차단되어 식량공급도 끊겨 수십만 명이 굶어 죽었다. 이른바 ‘레린그라드 봉쇄전’이다.

이 때 수십만 종의 식물 씨앗이 보관돼 있던 바빌로프 연구소도 이곳에 있었다. 하지만 연구소 과학자들은 문을 잠근채 종자들이 얼지 않도록 하면서 쥐 같은 야생동물에게도 먹히지 않도록 하고 무엇보다 굶주린 사람들로부터 종자를 보호하기 위해 사투를 벌였다. 자신들 또한 굶주림에 죽어가면서도 종자에는 손도 대지 않고 보관된 종자를 무사히 지켜냈다. 그 씨앗들, 종자는 인류 미래를 위한 유산이었기 때문이었다.

이 후 이 사건은 단순한 전쟁을 넘어 러시아에서 ‘과학의 순교’로 기억되고 바빌로프의 연구 철학은 전 세계로 퍼져 식물종 유전자 수집의 필요성을 일깨우는 계기가 됐다.

한국은 과거에 많은 종자를 잃었다. 일제강점기에는 일제가, 6.25전쟁의 혼란 시에는 미국과 독일이 우리 토종자원들을 수집해 빼내갔다. 그리고 이것들은 종자의 본성과는 다른 새로운 품종으로 만들어져 특허권이 주어지고 이를 소유한 기업의 허락 없이는 사용할 수 없게 되었다. 동아시아에서 수집해 간 콩의 경우 4,500 여 품종 중 3,500 여종이 한국산이라 하는데 한국이 개발한 청양고추 종자권도 독일이 보유하고 있는 실정이다.

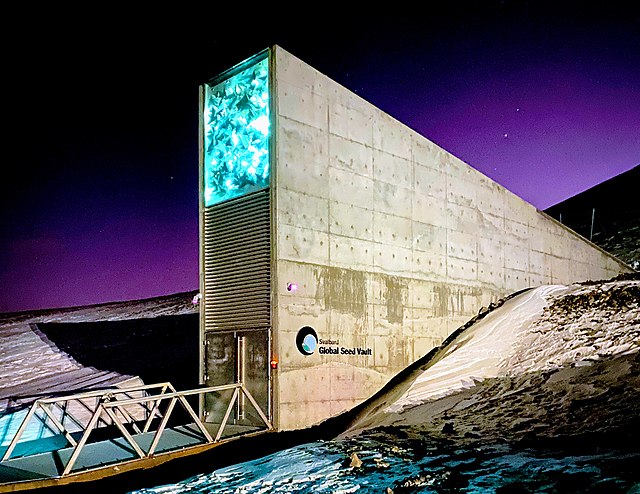

아픈 과거이지만 대신 세계에서 단 2군데 종자보관소 중 하나인 노르웨이 외에 또 다른 한 곳이 바로 한국에 있다. 경북 봉화군에 있는 국립백두대간수목원의 시드볼트(Seed Vault:종자금고)다. 지하 46m 깊이에 6.9 규모 지진이나 핵폭발에도 견딜 수 있는 구조로 지어졌다고 하는데 국가보안시설로 지정돼 지도에도 표시되지 않는다고 한다. 스발바르가 주로 작물 종자를 보관한다면 한국의 것은 야생식물 중심이다.

아무튼 오늘날 세계는 종자 전쟁으로 치열하다. 미국과 중국이 전체 50%를 차지하며 선두를 달리고 있는 종자가 식품산업뿐만 아니라 화장품, 의약품 등 각종 응용산업에까지도 사용되기 때문이다. 해서 종자가 ‘제2의 반도체 산업’으로 불리는 이유다.

한국의 종자금고는 비록 아직은 한국의 종자금고가 전 세계 야생종자 약 35만 종 중 2% 미만의 저장 수준이지만 그럼에도 세계 두번째 종자 저장고 소유국가로써의 자긍심이 빛난다.

연구원들의 노고에 감사하며 지구인의 먹거리 안보를 담당하는 중요한 생명체인 씨앗, 바빌로프의 꿈이 이어지길 바란다.