1839년 아미스타드(Amistad) 호는 큐바의 아바나를 출발하여 다른 항구로 가고 있었다. 이 배에는 아프리카 시에라리온에서 불법으로 납치된 56명의 아프리카계 사람들을 노예로 싣고 있었다.

그러던 중 그들 중 한 명이 자신과 동료들의 쇠사슬을 풀고 배를 점거한 후 선장과 요리사 등을 살해하고 아프리카로 돌아갈 것을 요구했다. 항해사는 이들을 속이고 북쪽으로 향해 미국 아일랜드 해안으로 향하던 중 미 해양국경감시대에 발견되고 체포되어 노예로 팔기 위해 코네티컷 주로 갔다.

헌데 그 곳에서 이 배와 아프리카인들의 법적 지위에 대한 유명한 재판이 벌어졌다. 아미스타드 사건 당시 아프리카에서 미국으로 노예를 수송하는 것은 불법이었고 배 주인들은 아프리카인들이 큐바에서 태어났다고 거짓으로 말했다.

재판의 쟁점으로 이 아프리카인들이 구조된 조난자인지, 그들에 대한 소유가 해군 장교, 큐바 상인들, 스페인의 이사벨 2세 여왕 중 누구의 것인지 그리고 아프리카인들이 자유인가를 판결해야 했다.

존 애덤스 전 대통령이 변호에 나선 이 사건은 결국 연방대법원에서 이들은 불법으로 이동되고 있었으며 자유의 몸이 되어야 한다고 판결함에 따라 1842년 아프리카로 모두 돌아갈 수 있었다.

이들의 저항은 단순한 반란을 넘어 당시 진행 중이던 노예제 폐지 운동에 불을 지핀 상징적인 사건이 되어 노예제도의 부당함을 전 세계에 알린 역사적인 승리로 억압에 대한 항거와 법적 투쟁을 통해 개인의 자유와 인권을 인정받았다는 데 의의가 크다.

이와는 다른 시대와 배경에서 발생했지만 억압받는 민족의 고통과 저항을 보여주는 아픈 사례가 우리에게도 있다.

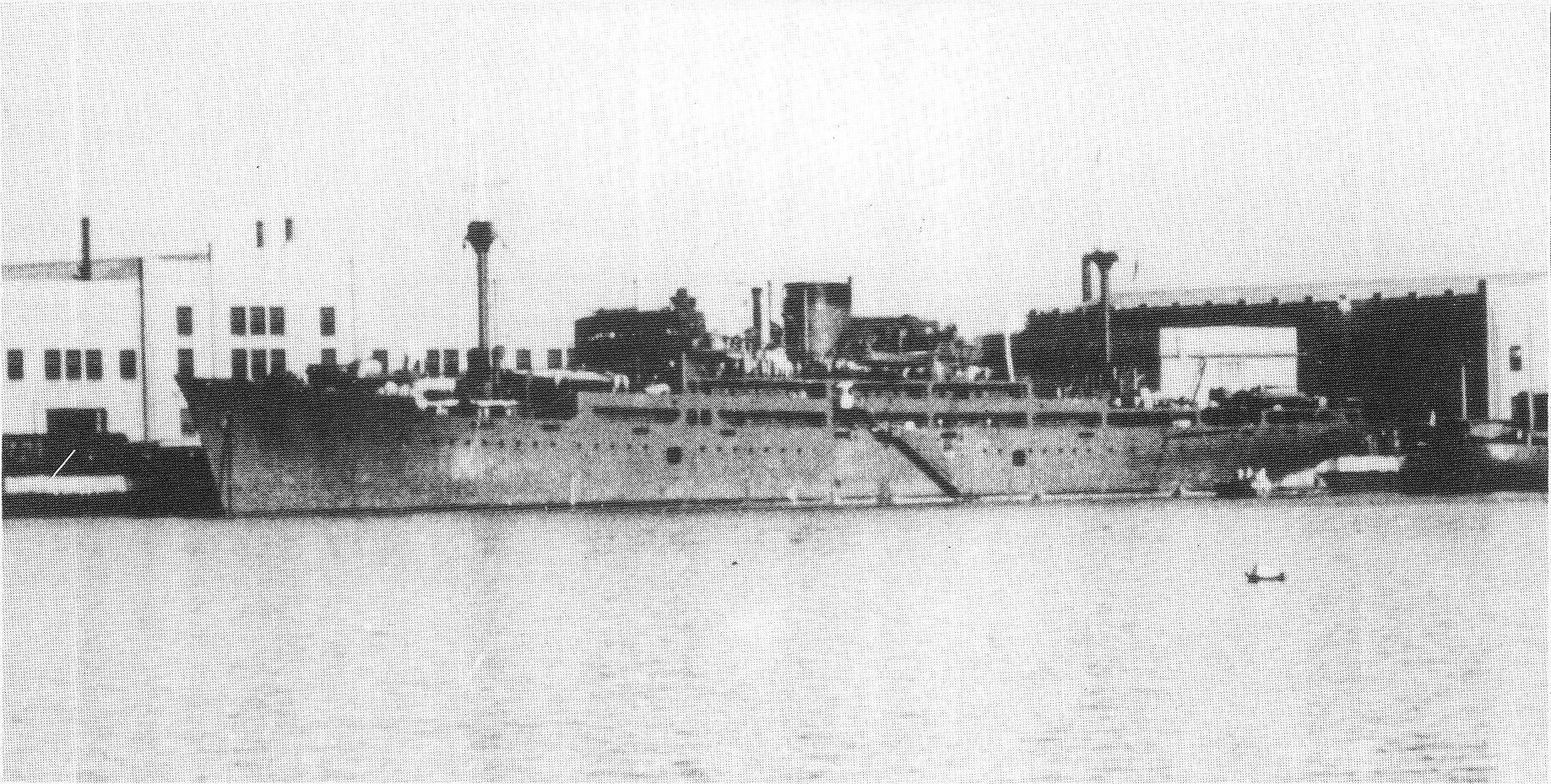

80년 전 8월22일, 일본은 홋카이도에서 조선인 노동자들을 배에 태워 부산으로 출항시켰다. 패망 이후 일본 전범 재판과 관련해 강제징용했던 조선인 노동자들이 폭동을 일으킬지 모른다는 우려 때문이었다.

헌데 우키시마호는 항해 도중 방향을 돌려 일본 마이즈루 항으로 향했는데 이틀 후 그 항구 앞바다에서 갑자기 폭음과 함께 폭발해 침몰했다. 폭발의 원인에 대해 당시 일본 정부는 해저 기뢰와 충돌하여 침몰해 승선한 3,700여명 중 524명이 숨졌다고 발표했다. 하지만 생존자들은 일본이 전쟁범죄의 증거를 인멸하고 조선인들을 학살하기 위한 고의적인 폭파였다고 의심하고 피해자가 1만명이 넘는다고 주장했다.

두 사건은 제국주의와 식민 지배의 잔혹한 현실을 고발하는 동시에, 한 사건은 정의를 향한 승리를, 다른 한 사건은 풀리지 않은 비극을 남겼다는 점에서 극명한 대조를 이룬다. 즉, 아미스타드호 사건은 억압에 대한 용감한 저항이 법적 승리로 이어진 인권 투쟁의 역사로 기억되는 반면, 우키시마호 사건은 제국주의의 희생자들이 겪은 비극과 그 진실이 은폐된 아픈 역사로 남아 있는 것이다.

두 사건이 역사에 기록되는 방식도 대조적이다. 아미스타드호는 할리우드 영화로 만들어져 전 세계에 알려졌고, 미국에서는 자유와 정의의 승리로 기념된다. 우키시마호는 어떤가. 한국에서는 일제강점기 피해의 상징으로 기억되지만, 일본에서는 잘 알려지지 않았으며 마이즈루항에 작은 위령비가 있을 뿐, 공식적인 추도나 진상조사도 이루어지지 않고 있다.

두 배가 항해했던 바다는 여전히 그 자리에 있다. 아미스타드호가 도달한 미국 연안은 자유를 상징하는 해안이 되었지만 우키시마호가 침몰한 시모노세키 해협은 미해결된 비극의 현장으로.

이에 우리에게 던져진 질문. 아미스타드호의 정의인가, 우키시마호의 침묵을 방관하는 것인가. 침묵은 단순한 무책임이 아니라, 기억의 권리를 박탈하는 국가폭력이다. 바다는 여전히 기억하고 있으며 우리의 선택을 지켜보고 있다. 엊그제 8월 24일이 바로 80년 전 우키시마호가 침몰한 날이었다.

이전 칼럼 [김학천 타임스케치] 빛바랜 얼굴에 되살아난 미소 .. 기억은 책임이다

이전 칼럼 [김학천 타임스케치] 쓰레기와 시레기